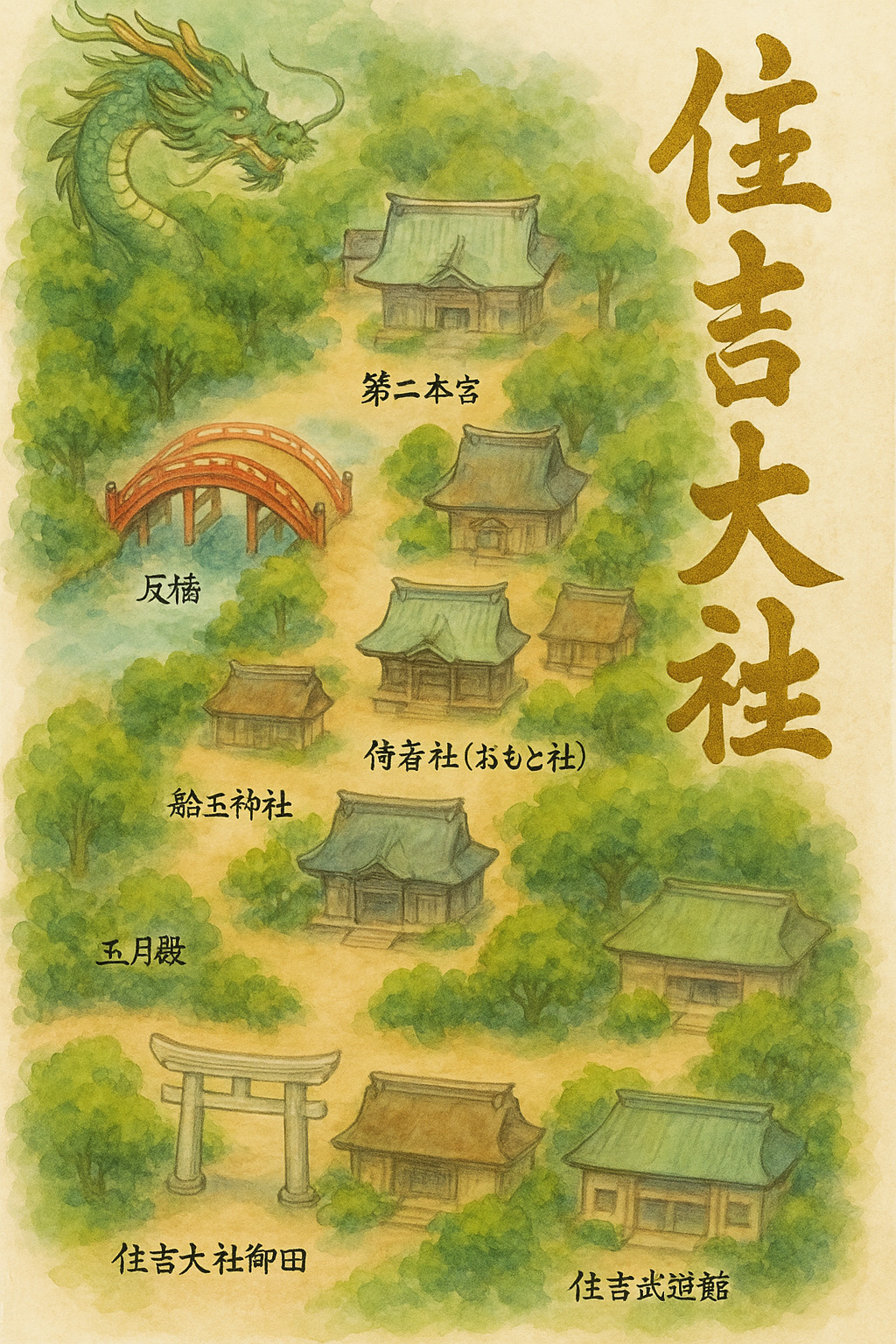

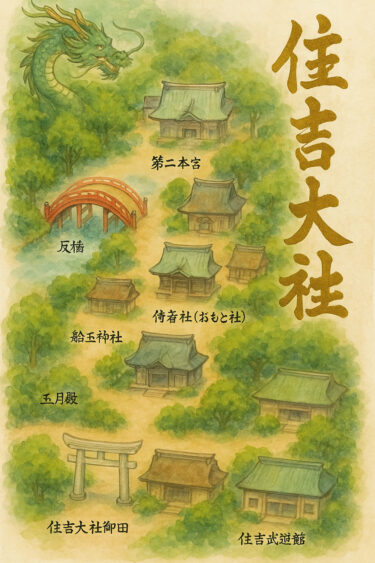

【住吉大社(大阪)】神話の神さまに会える場所|古事記とお札・おみくじの話

はじめに|大阪の人に愛され続ける住吉大社とは?

大阪・住吉区にある「住吉大社(すみよしたいしゃ)」は、初詣の参拝者数が関西でもトップクラス。

地元では「すみよっさん」と親しまれ、交通安全や商売繁盛、家内安全のご利益で知られています。

でも実はこの神社、古事記に登場する“海の神さま”が祀られている場所なんです。

神話と関係あるの?

と思ったあなたへ、この記事では住吉大社の神さまについて、古事記の物語とあわせてやさしく解説します。

住吉大社に祀られている神さまたち

住吉三神ってだれ?

住吉大社におまつりされているのは「住吉三神(すみよしさんしん)」という三柱(みはしら)の神さまです。

- 底筒男命(そこつつのおのみこと)

- 中筒男命(なかつつのおのみこと)

- 表筒男命(うわつつのおのみこと)

この三柱は、古事記にもしっかり登場しています。

海の神として、航海の安全や水にまつわることを守ってくれる存在です。

昔の人々は、命がけで海を渡っていたので、とても大切にされていた神さまたちでした。

神功皇后と住吉の神

実は住吉大社の神さまは、**神功皇后(じんぐうこうごう)**という歴史上の人物と深く関係があります。

古事記では、神功皇后が海を渡って朝鮮半島へ進軍する時、住吉の神に守られたとされています。

勝利のあと、感謝の気持ちで神さまを祀ったのが住吉大社のはじまりとも言われています。

古事記から見る「水の神」の意味

海は命の道だった

今でこそ、電車や飛行機がありますが、昔は海こそが移動や交易の大動脈でした。

古事記の神さまたちが「海の神」として崇められたのも、そうした背景があるからです。

住吉三神は、船に乗る人だけでなく、人生の旅路を無事に運んでくれる神さまとも考えられていたんですよ。

水の神と清めの力

水には、悪いものを洗い流す「浄化の力」があるとされています。

古事記では、黄泉の国から戻ったイザナギが川で禊(みそぎ)をしたときにも、水の力が使われました。

住吉大社の神さまは、そうした**「清め」の象徴**でもあり、心を整えたいとき、気持ちを切り替えたいときにぴったりの神社なのです。

住吉大社のおみくじとお札の意味を考える

おみくじは「神さまとの対話」

住吉大社のおみくじは、神さまからのメッセージです。

「今のあなたはこういう状態だから、こうしていくとよいよ」と教えてくれる、神さまとのやさしい会話のようなものです。

でも、読みっぱなしで終わっていませんか?

おみくじを毎日見える場所に置く大切さ

せっかくの言葉も、引いたあとにしまい込んでしまうと、忘れてしまいます。

神さまの言葉は日々の指針(ミチシルベ)。見える場所に飾ることで、心の中にもスッと入ってきます。

御札は神さまの“居場所”

神さまを迎えるという気持ち

住吉大社で授かる「御札(おふだ)」は、神さまのご加護をおうちに迎えるためのものです。

ただ、適当に置いたり、放置したりしていませんか?

御札は、神さまに「ようこそ」と言って迎えるための丁寧な場所に置いてあげましょう。

御札を立てることで、気持ちが変わる

神さまの居場所を整えると、不思議と気持ちも整います。見えるところにあることで、「今日も一日、ちゃんと生きよう」と思えるものです。

おみくじ立て【ミチシルベ】|導きの言葉を、日々のそばに

⛩️ おみくじ・御札の“よりどころ”【ミチシルベ/ヨリドコロ】

おわりに|住吉大社で神話を感じ、日々の暮らしに神さまを

住吉大社を訪れると、単なる観光地以上の**「心の原点」**に触れることができます。

神話を知ることで、神さまとの距離も近づきます。

神社で受け取った御札やおみくじも、ただの紙ではありません。

それは「今のあなたに向けて」届けられた神さまからのメッセージです。

どうか、そのメッセージを暮らしの中に取り入れてみてください。

そして、ヨリドコロやミチシルベが、あなたと神さまをつなぐ優しい道具になりますように。

🎐【ミチシルベ】おみくじ立て

🎐【ミチシルベ】おみくじ立て

🕊️【ヨリドコロ】御札立て

🕊️【ヨリドコロ】御札立て