2025〜2026年|正月飾りはいつから?縁起の良い日・飾り方・片付け方まで徹底解説!

正月飾りは「12月28日が良い」とよく言われますが、

実際の家庭では地域・家族構成・住環境で判断が分かれます。

この記事では、

・大安や六曜をどこまで気にすべきか

・忙しい家庭が“失礼にならない”現実解

をまとめました。

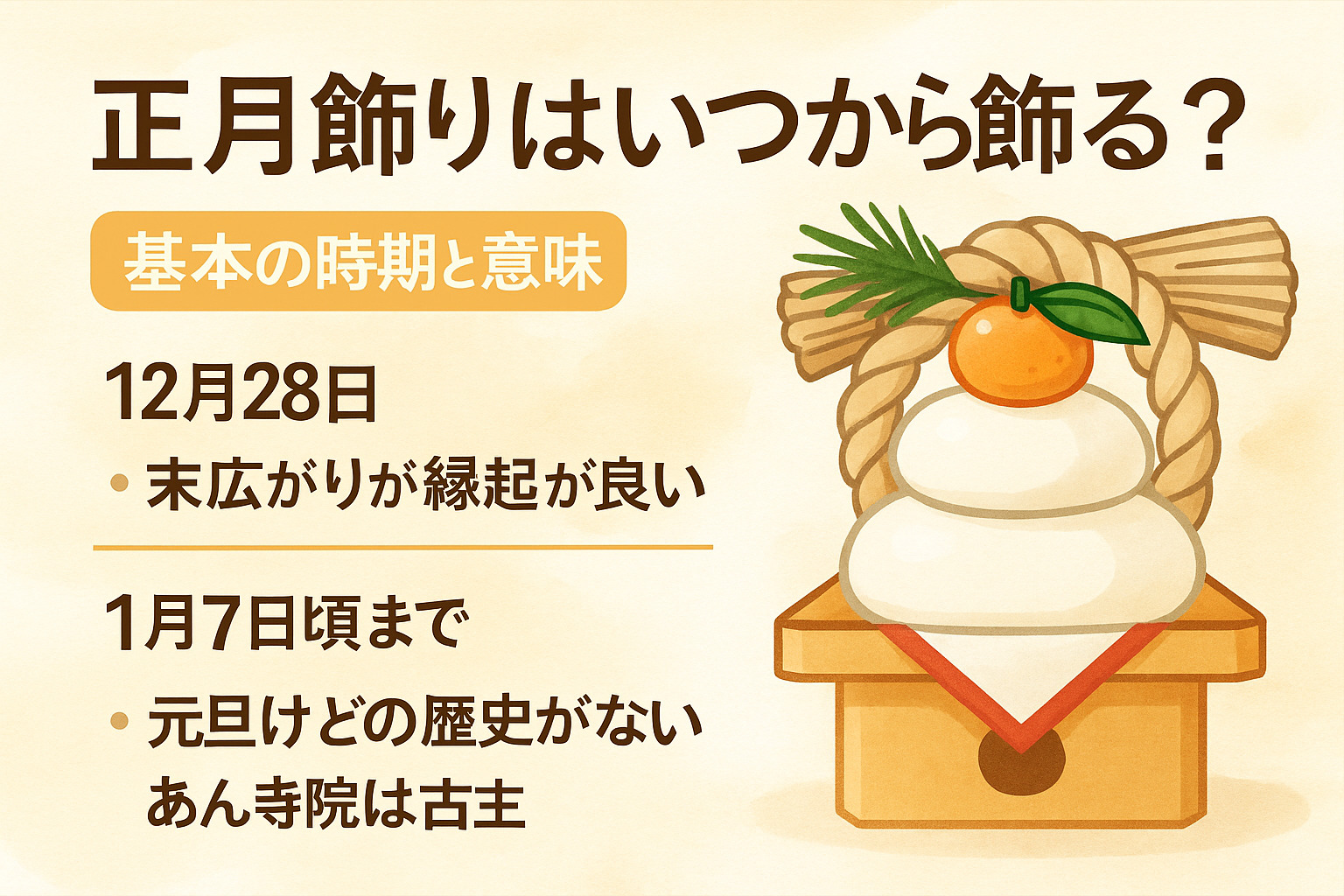

正月飾りはいつから飾る?基本の時期と意味

お正月飾りは「年神様(としがみさま)」を迎えるために飾るものです。

年神様は、1年の幸運や豊作、家族の健康をもたらす神様といわれています。

そのため、ただ飾るだけでなく、「いつ」「どのように」飾るかを知ることで、より清らかな気持ちで新しい年を迎えることができます。

正月飾りの由来

正月飾りの風習は、古代日本における「歳神信仰」に由来します。

歳神様は、祖先の霊と一体化した神様であり、稲の実りや家族の幸福をもたらすと信じられてきました。

人々は年末になると家を掃き清め、穢れを祓い、神様が降り立つ「依代(よりしろ)」として門松やしめ飾り、鏡餅を用意しました。

これらの飾りは単なる装飾ではなく、神様を迎えるための神聖な印なのです。

飾り始めの目安

もっとも縁起が良いとされる日は「12月28日」。

「8」は末広がりを意味し、繁栄や幸運を象徴します。

一方で、「12月29日」は「二重の苦(く)」と読めるため避けるのが一般的です。

また、「12月31日」は“一夜飾り”と呼ばれ、急ごしらえで年神様を迎えるのは失礼にあたるとされています。

そのため、最も理想的なのは「12月26日~28日」に飾ること。

地域によっては「大安の日」に合わせて準備を始める家庭もあります。

避けるべき日

飾る日を誤ると、縁起が悪いとされる日があります。

代表的なのが「12月29日」と「12月31日」です。

29日は「苦」の語呂合わせから「苦しみを持ち込む」とされ、31日は「一夜限り」で神様への誠意が足りないと見なされます。

また、仏滅にあたる日は避ける地域も多く、特に信仰心の厚い家庭では「六曜カレンダー」を参考にする習慣もあります。

こうした日取りを意識することで、より丁寧に神様をお迎えできます。

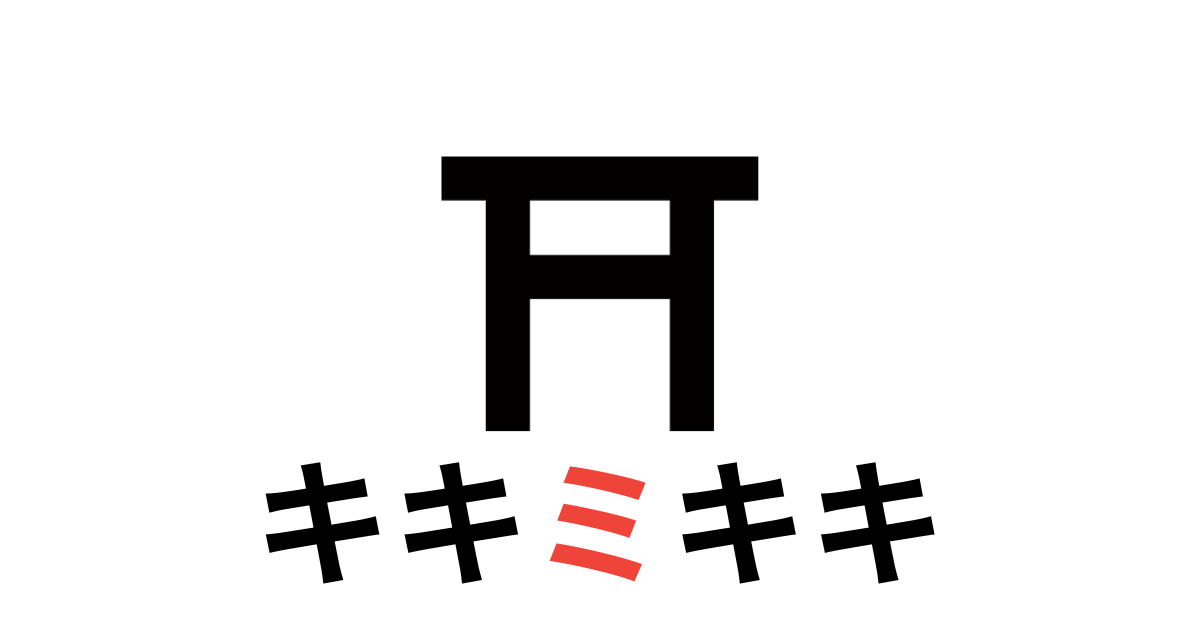

⛩️ おみくじ・御札の“よりどころ”【ミチシルベ/ヨリドコロ】

地域による違いと風習

関東・関西・北海道で実際に多い正月飾りの飾り始め

正月飾りは「この日じゃないとダメ」という絶対ルールはありません。

ただし、地域ごとに実際に多いタイミングには傾向があります。

ここでは、現場感のある目安としてまとめます。

関東で多い飾り始め

関東では、

12月28日に飾り始める家庭が最も多いです。

理由はシンプルで、

- 「8」は末広がりで縁起が良い

- 29日(苦)・31日(一夜飾り)を避けたい

という考え方が広く浸透しているからです。

実際には、

- 26日〜28日の間に飾る

- 仕事納め後の27・28日にまとめて行う

という家庭が多く見られます。

関西で多い飾り始め

関西では、

12月26日〜28日に飾る家庭が比較的多めです。

関西はもともと、

- 「お事始め(12月13日)」から年越し準備をする

- 年神様を早めに迎える意識が強い

という文化的背景があります。

そのため関東より少し早く、

- 26日ごろに飾る

- 28日を最終ラインにする

という考え方が自然に受け入れられています。

北海道で多い飾り始め

北海道では、

12月20日〜25日ごろに飾り始める家庭も珍しくありません。

理由は明確で、

- 年末は積雪や寒さが厳しい

- 屋外作業を避けたい

という生活事情が大きく影響しています。

また北海道では、

- 玄関の内側に飾る

- コンパクトな正月飾りを選ぶ

といった実用的な工夫も多く見られます。

地域差をどう考えればいい?

大切なのは、

- 地域の風習

- 自分の生活リズム

この 両方を尊重すること です。

「この地域だからこの日でないとダメ」

という考え方よりも、

無理なく、気持ちよく準備できる日

を選ぶ方が、今の暮らしには合っています。

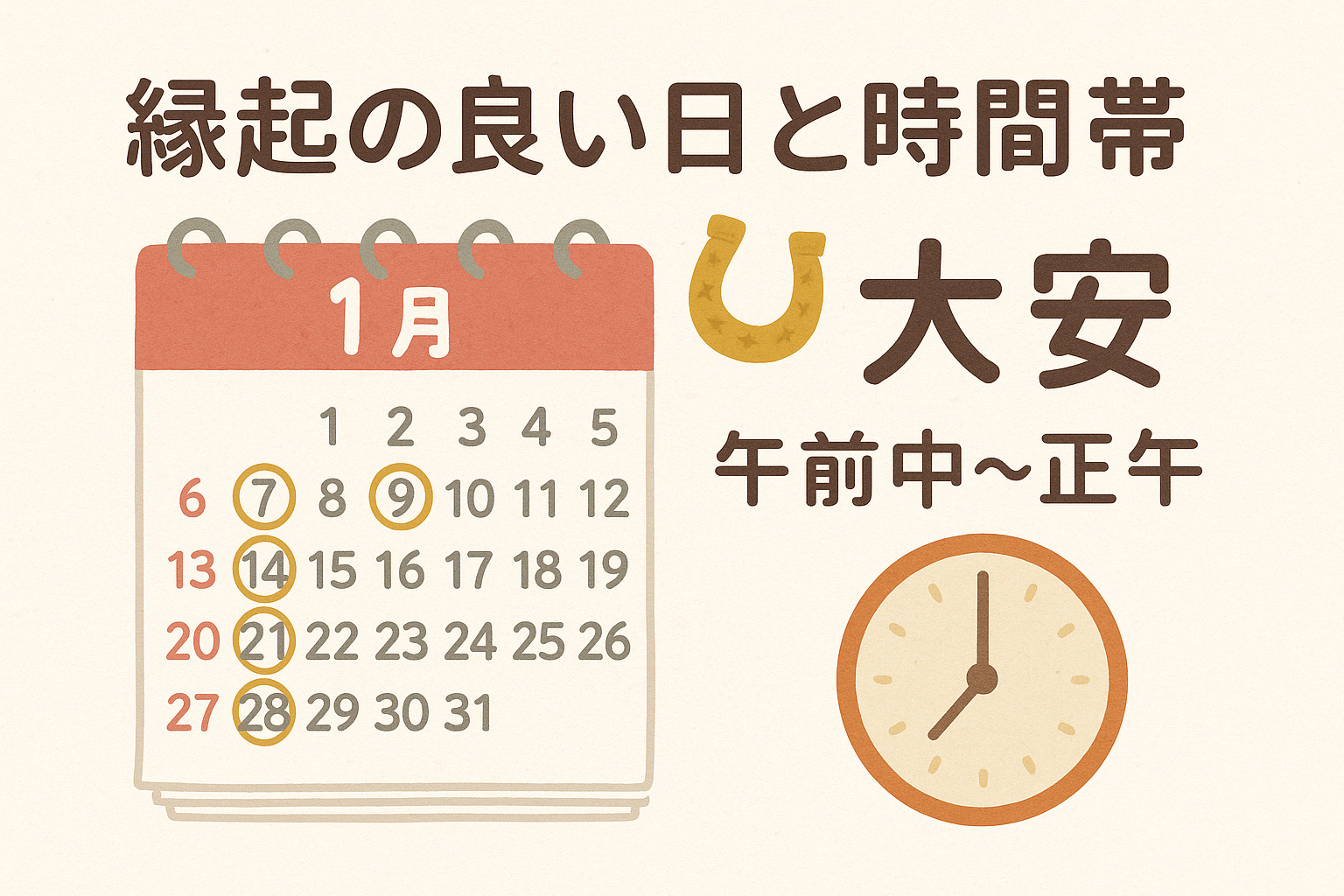

大安や六曜はどこまで気にすべき?

正月飾りの時期を調べていると、

必ず出てくるのが「大安」「仏滅」などの六曜です。

結論から言うと、

気にしすぎる必要はありません。

六曜は「気持ちの目安」

六曜は、

- 大安

- 友引

- 先勝

- 先負

- 赤口

- 仏滅

という順番で日々巡ります。

ただし、

六曜は神道の正式な教えではなく、民間の目安です。

そのため、

- 大安だから必ず良い

- 仏滅だからダメ

と考える必要はありません。

それでも大安が選ばれやすい理由

とはいえ、実際には、

- 「せっかくなら大安にしたい」

- 「家族が安心する」

という理由で、

大安を選ぶ人が多いのも事実です。

特に、

- 12月28日が大安

- 年末の予定にも無理がない

この条件が重なる年は、

28日が最も人気になります。

仏滅の日に飾っても問題ない?

結論から言うと、仏滅に正月飾りを飾ってもまったく問題ありません。

正月飾りで大切なのは、

「年神様を迎える気持ち」と「準備の丁寧さ」です。

日付そのものよりも、心を整えて飾ることが重視されてきました。

六曜は「目安」として考えればOK

正月飾りの時期を調べると、「大安」「仏滅」などの**六曜(ろくよう)**を気にする人も多いでしょう。

六曜とは、

大安・友引・先勝・先負・赤口・仏滅

の6種類からなる、暦上の吉凶を示す民間の目安です。

ただし、六曜は神道の正式な教えではありません。

そのため、正月飾りにおいても「絶対に守るべきルール」ではなく、

気持ちを整えるための参考程度に考えれば十分です。

大安に飾る意味と、無理をしなくていい理由

それでも大安が選ばれやすいのは、

「せっかくなら縁起の良い日にしたい」

「家族が安心できる」

という心理的な理由が大きいからです。

特に、12月28日が大安に当たる年は人気があります。

ただし、

大安でなくても問題はありません。

忙しい年末に無理をして日程を合わせるより、

落ち着いて準備できる日を選ぶ方が満足度は高くなります。

仏滅がNGではない理由

仏滅は「何事も避けた方がよい日」とされがちですが、

これは仏教由来の考え方です。

神道とは信仰体系が異なるため、

仏滅に正月飾りを飾っても神道的な問題はありません。

実際には、

- 仏滅でも時間が取れる日

- 家族がそろって準備できる日

に飾る方が、気持ちよく新年を迎えられるケースも多くあります。

① 住まいのタイプは?

- マンション

- 一戸建て

② 小さい子どもはいますか?

- 小学生以下の子どもがいる

- いない

③ 年末の忙しさは?

- 年末はかなり忙しい

- 比較的余裕がある

チェック結果別|あなたに合った最適解

マンション × 小さい子どもがいる × 年末は忙しい場合

おすすめの考え方

- 正月飾りは「無理に豪華にしなくてOK」

- おみくじは 持ち帰って安全な場所に飾る のが最適

玄関が狭かったり、

子どもが触ってしまう環境では、

結んだり屋外に出すよりも「家の中で整える」方が現実的です。

このタイプの家庭では、

- 目線より少し高い位置

- 手が届かない棚や壁

に置くことで、

安全+習慣化の両立ができます。

マンション × 子どもがいない × 年末に余裕がある場合

おすすめの考え方

- 神社の作法を重視してもOK

- 結ぶ・持ち帰る、どちらも問題なし

時間に余裕がある場合は、

神社の境内で結んで「区切り」をつけるのも一つの選択です。

一方で、

- 気になる言葉があった

- 生活の指針として読み返したい

場合は、持ち帰って飾る方が向いています。

一戸建て × 小さい子どもがいる場合

おすすめの考え方

- 正月飾り・おみくじは「家族で意味を共有」する

一戸建ての場合は、

玄関やリビングに置けるスペースが比較的確保しやすいです。

このタイプでは、

- 「なぜ飾るのか」

- 「この言葉はどういう意味か」

を子どもと一緒に話すことで、

行事そのものが家庭行事として定着しやすくなります。

一戸建て × 年末に余裕がある場合

おすすめの考え方

- 正統派でもOK

- ただし「続けられる形」が最優先

伝統的な飾り方をしても問題ありませんが、

翌年以降も同じ形を続けられるかが重要です。

無理をすると、

- 翌年は省略する

- 飾らなくなる

というケースも多いため、

「気持ちよく続く形」を基準に考えるのがおすすめです。

迷ったらこの基準でOK

どのタイプでも共通する判断基準は、これです。

- 正月飾り・おみくじは 気持ちを整えるためのもの

- 結ぶ・持ち帰るに「絶対の正解」はない

- 自分の生活に合っているかが最優先

最近は、

吉凶に関係なく持ち帰って見返す人が増えているのも、

この考え方が広まっているからです。

飾る前の心構えと掃除

正月飾りを置く前に欠かせないのが「すす払い」や「年末の大掃除」です。

これは、神様を迎える前に家の穢れ(けがれ)を落とす神聖な儀式です。

現代では掃除が形式的になりがちですが、もともとは「心を清める」意味がありました。

掃除が整った後、玄関や神棚など清浄な場所に飾りを置くと、より神聖な空気が宿るとされています。

このタイミングでお札やお守りも新しいものに替えると、1年の運気が整うと言われています。

click➡2026年の干支は「丙午(ひのえうま)」|性格・開運・神社・カレンダー情報を徹底解説!

地域別・飾り始めの風習の違い(関東・関西など)

お正月飾りを飾る時期や意味合いは、全国一律ではありません。

地域ごとの風習や気候、信仰の違いによって、「飾り始めのタイミング」や「飾り方」に微妙な差が見られます。

ここでは、関東・関西を中心に、地域ごとの特徴と文化的背景を詳しく紹介します。

関東と関西の違い

関東では12月28日に飾り始める家庭が多く、これは「末広がり」の八が縁起が良いとされているためです。

一方で関西では、少し早い12月26日頃から飾り始める地域も見られます。

関西地方はもともと「お事始め(12月13日)」から年越しの準備を始める習慣が残っており、年神様を早めに迎えるという意識が強いのです。

また、雪深い地域や山間部では、天候の影響を考慮して12月中旬頃に準備を済ませる家庭もあります。

このように、地域の気候や暮らしのリズムによって「年神様を迎える心構え」に違いが見られるのです。

地域による年神様の迎え方

年神様の迎え方も、地域ごとに個性があります。

関東では「玄関飾り(しめ飾り)」が中心で、都市部ではコンパクトなデザインのものが好まれています。

一方、関西では「門松」と「しめ飾り」を両方設ける家庭が多く、門の左右に立てる門松が年神様の“依代(よりしろ)”として重視されています。

さらに、九州地方では「輪飾り」を各部屋の入口に飾るなど、神様を家全体に招く独自の風習が残っています。

このように、同じ正月飾りでも、地域ごとに“年神様への敬意の形”が異なるのです。

風習の背景

地域ごとの違いには、古代からの「農耕文化」が深く関係しています。

特に関西地方では、古くから稲作信仰とともに年神様を祀る伝統が強く残り、豊作祈願としての意味合いが根付いています。

関東では江戸文化の影響を受け、商売繁盛や家内安全を重んじる風習に発展しました。

そのため、飾りの形や素材にも地域性が見られます。

たとえば、関西では稲穂や南天をあしらった豪華なしめ飾り、関東では松や紙垂を中心にしたシンプルな飾りが主流です。

これらの違いは、地域の自然環境や信仰の歴史が生み出した美しい文化の表れです。

北海道・東北の飾り方

寒冷地では、年末に雪が積もる前に飾りつけを済ませるのが一般的です。

特に北海道や東北では、12月20日頃から準備を始める家庭もあり、凍結防止のために屋外ではなく屋内玄関に飾る場合が多いです。

また、青森や秋田では、家の入口に“縄飾り”を複数設ける風習が残っており、魔除けと豊作祈願の意味が込められています。

雪深い地域ならではの知恵と信仰が融合した正月飾りといえるでしょう。

九州・四国・沖縄の飾り方

九州地方では、南天や橙をあしらった「華やかなしめ飾り」が特徴的です。

長崎や鹿児島では、家の屋根の上に「しめ縄」を飾る独特の風習も見られます。

一方、沖縄では本土とは異なる「正月門中(かじちゅう)」という祖霊信仰に基づいた飾りを行い、旧暦の正月に合わせて飾りつけをする家庭もあります。

南国ならではの素材(竹・ヤシ・紅型など)を使ったカラフルな装飾も多く、文化の多様性が色濃く表れています。

⛩️ おみくじ・御札の“よりどころ”【ミチシルベ/ヨリドコロ】

縁起の良い日と時間帯(大安・仏滅など)

年末のカレンダーを見ながら、心地よい日取りを選んで準備してみましょう。

縁起を大切にしたい人向け|時間帯と吉日の考え方

もし縁起を少し意識したい場合は、

**日付よりも「時間帯」**を整えるのがおすすめです。

- 午前中(特に9時〜11時頃)は「陽の気」が強く、神事向き

- 飾る向きは「東向き」「南向き」が一般的

また、六曜以外にも、

- 天赦日(何を始めても良い最上の吉日)

- 一粒万倍日(小さな行いが大きく実る日)

などを参考にする人もいますが、

無理に合わせる必要はありません。

六曜より優先したい判断基準

迷ったときは、次の順番で考えると安心です。

- 無理なく準備できる日

- 家族が納得できるタイミング

- 気になる場合だけ大安などを参考にする

六曜は、

「絶対のルール」ではなく、背中を押してくれる目安

として取り入れるのが、今の暮らしに合った考え方です。

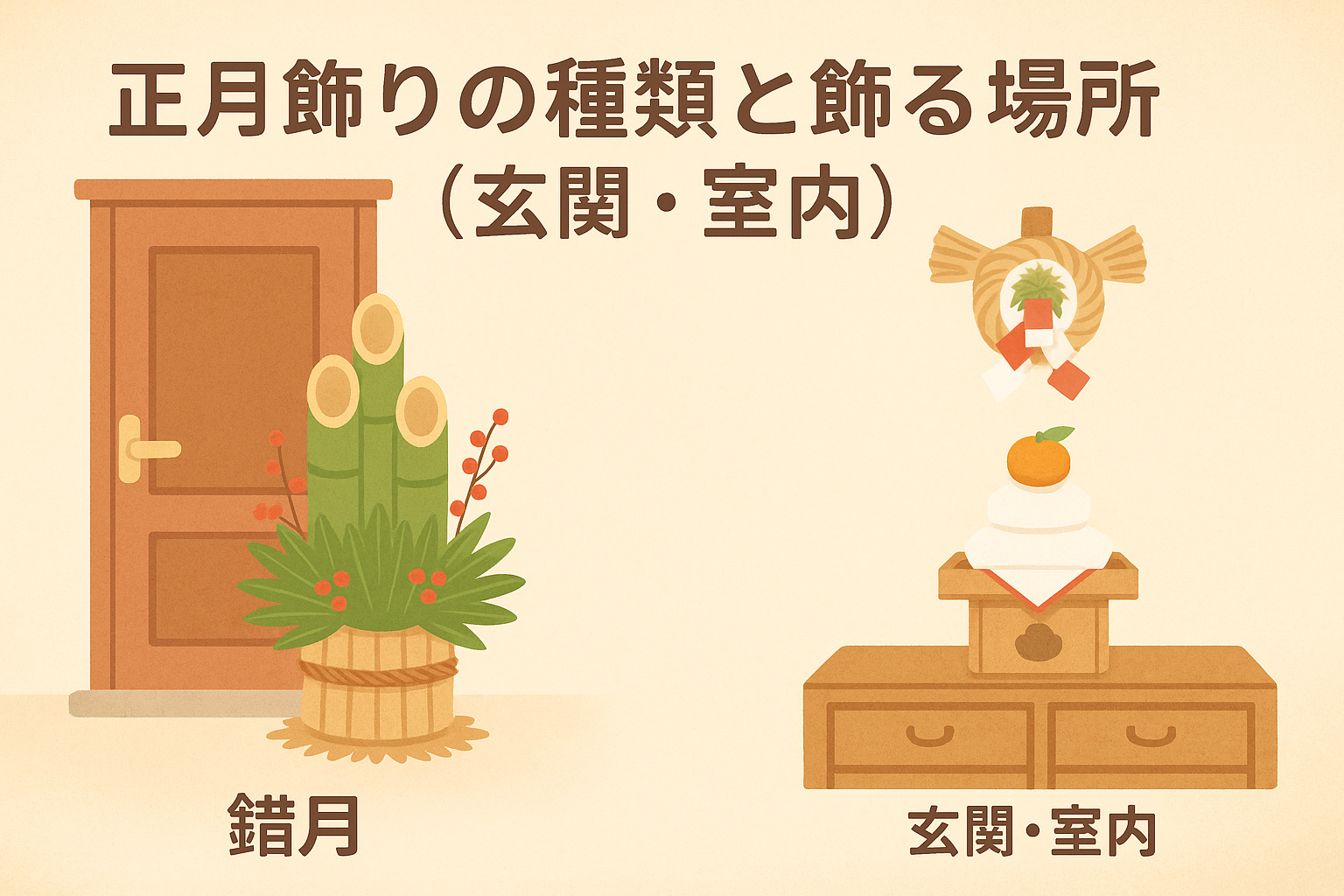

正月飾りの種類と飾る場所(玄関・室内)

しめ飾り

玄関に飾ることで、外から不浄なものが入るのを防ぎます。

門松

年神様が降りてくる「目印」です。左右対に飾るのが基本。

鏡餅

神様の居場所(依代)として家の中に飾ります。リビングや神棚が一般的です。

click➡神社のお札の正しい祀り方|神棚がない家でもできる簡単な方法を解説します!

いつまで飾る?片付けと処分の方法

お正月飾りは、年神様をお迎えしてからお見送りするまでの大切な期間を彩るものです。

ですが、「いつまで飾るの?」「どうやって片付けるの?」という疑問を持つ方も多いはず。

実は、正月飾りを片付けるタイミングや方法には、地域ごとの風習や深い意味が込められています。

松の内とは?

お正月飾りを飾っておく期間は「松の内(まつのうち)」と呼ばれます。

これは年神様が家に滞在されている期間を指し、神様をお見送りするまで飾りを残すという意味があります。

関東では1月7日まで、関西では1月15日までが一般的な目安とされています。

この違いは、江戸時代に幕府が「1月7日」を区切りと定めたことに由来します。

一方、西日本では古来の風習が残り、15日(小正月)まで飾るのが習わしとなっています。

また、松の内を過ぎた飾りは「役目を終えたもの」として丁寧に片付けるのが礼儀です。

処分の仕方と神社への納め方

役目を終えた正月飾りは、感謝の気持ちを込めて神社に納めましょう。

多くの神社では1月15日前後に「どんど焼き(左義長)」と呼ばれるお焚き上げ行事を行っています。

この行事は、飾りや書き初めなどを焚き上げることで、年神様を炎と共に天にお見送りする神聖な儀式です。

どんど焼きの火に当たると無病息災になる、焼いた餅を食べると一年健康で過ごせるなどの言い伝えもあります。

もし神社に持ち込めない場合は、紙に「お清めの塩」をひとつまみ入れ、感謝を述べてから可燃ごみとして出しましょう。

心を込めて処分すれば、神様は必ずその思いを受け取ってくださいます。

避けたいNG行動

年神様をお見送りする大切な時期に、避けるべき行動もあります。

もっともしてはいけないのは、「ゴミとして無造作に捨てる」ことと「汚れたまま放置する」ことです。

お正月飾りは、年神様が宿った神聖な依代(よりしろ)。

それを粗末に扱うことは、神様への感謝を忘れることにつながります。

また、マンションなどでお焚き上げができない場合も、神社や地域の集積所に持ち込めば対応してくれることが多いです。

できるだけ清浄な形でお返しするのが、昔からの礼儀です。

家でできるお清め方法

神社に持ち込めない場合でも、自宅で簡単に“お清め”を行うことができます。

まず、飾りを新聞紙などの上に広げ、塩を三度(左・右・中央)に振りかけます。

そして「一年間見守ってくださりありがとうございました」と心の中で唱えながら包みます。

このとき決して乱暴に扱わず、できれば白い紙や半紙で包むとより丁寧です。

最後に、一般ごみとして出す前にもう一度軽く一礼し、感謝の気持ちを込めましょう。

形式よりも「心を込めること」が最も大切です。

どんど焼きに行けない人のために

忙しくて神社に行けない人や、近くでどんど焼きが行われていない人も安心してください。

最近では「郵送でお焚き上げを受け付けてくれる神社」も増えています。

神社の公式サイトから申込書をダウンロードし、正月飾りを送るだけで丁寧に祈祷してくれます。

また、環境に配慮して「エコどんど焼き」を行う地域もあり、飾りをリサイクル素材として供養する取り組みも注目されています。

無理のない方法で神様に感謝を伝え、新しい一年を気持ちよく迎えましょう。

暮らしに縁起物を取り入れる|いにしえ工房の飾り台と相性抜群

コンパクトに飾れる「ヨリドコロ」

マンションや賃貸などで神棚がなくても大丈夫。

御札立て「ヨリドコロ」を使えば、シンプルかつ美しく飾れます。

おみくじやお札との組み合わせ

「ヨリドコロ」や「ミチシルベ」とお正月飾りを一緒に飾れば、和モダンなインテリアに。年神様を迎える空間づくりにぴったりです。

新年のインテリアを整える

いにしえ工房では木の温もりを活かしたデザインを展開中。

公式HPから購入も可能です。

⛩️ おみくじ・御札の“よりどころ”【ミチシルベ/ヨリドコロ】

🪔 最終まとめ

お正月飾りは、年神様をお迎えし、新しい一年の幸せと繁栄を願う日本の美しい伝統です。

飾る日や意味を知り、地域ごとの風習を尊重しながら、心を込めて準備することが何より大切。

大安や天赦日にこだわるよりも、清らかな心で飾り、感謝の気持ちで片付ける——

その一つひとつの所作が、年神様とのご縁を深め、家族に穏やかな福をもたらします。

古くから受け継がれてきたこの行いは、単なる風習ではなく“心を整える時間”です。

どうぞ今年も、あなたの暮らしに寄り添う形で、お正月飾りを楽しんでください。

🎐【ミチシルベ】おみくじ立て

🎐【ミチシルベ】おみくじ立て

🕊️【ヨリドコロ】御札立て

🕊️【ヨリドコロ】御札立て